ある芸能人の実話です

もう一昔前の話なのですが、今だにこういうことが、おおっぴらに行われておりますのでね、ご注意ください

青字は僕のコメントです

素朴に、心霊現象が無いというお立場であれば、この先は読む価値がないです

霊はいる、という立場で書いてますから

ただ、だから、紳士淑女がだまされるのですよ

霊はいないはずが、心霊現象があるのですから

その、心霊現象を利用した、良いここと、悪いことがある、ということを

心の片隅にお持ちいただきたいと思います

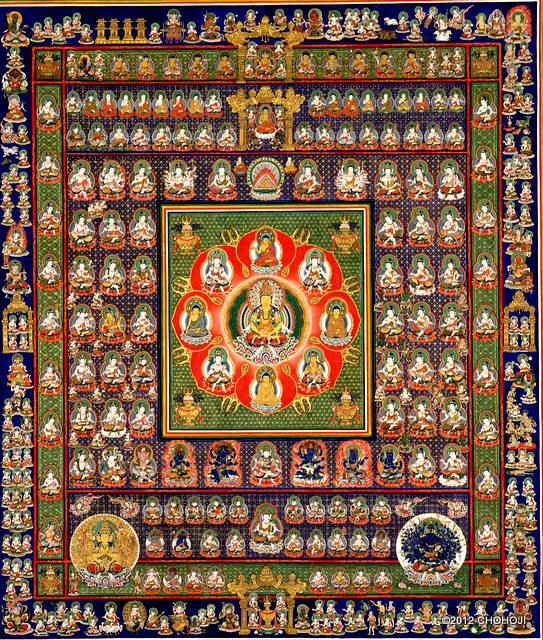

カトマンズ上空から見たヒマラヤ遠望

■心に生まれた隙

昭和5X年、B夫との9年間の結婚生活にピリオドを打ったY子。長男と長女の2人の子供を引き取り育てることとなった。

2人の子供と両親を養うため、芸能界に復帰したY子。しかし舞い込んでくる仕事といえば、キャバレーのどさ回り。そのとき偶然耳にした自分への悪口。それを聞いたY子は周囲の人すべてが自分の悪口を言っているという妄想にかられるようになる。気の進まないつらい仕事に、精神的に疲弊したY子は、酒に溺れていく。

(ネガティブな時にネガティブなものを呼び込む。誰かにすがりたいという気持ちが、悪意のある者に利用されます)

■謎の『拝み屋』との出会い

離婚から7年後。Y子のマネージャーが、神様が降りてくるという神田という不思議な女性の存在を聞かされる。彼女はなんとY子の体調を気遣う発言をしていたというのだ。

(つまり、このままではあと3ヶ月で死ぬ、などと予言に見せかけた根拠のない脅迫)

実際、当時のY子は異様な疲れ方をしており、Y子の体調を言い当てた彼女に会ってみることにした。

実はその女性、彼女は悩みのある人に、霊視や祈祷を施すことで、その悩みを解決する『拝み屋』と呼ばれる職業の人間だった。

(細々とやってたのが、思わぬ大物のカモが飛びこんだってとこでしょう)

■マインドコントロール

昭和63年Y子は、その神田という女性と初めて顔を合わせる。するとその女性は、当時Y子が抱えていた悩みや心の状態を驚くほど的確に言い当てたのだ。

(こんなことならテレビでもやってるよね)彼女の不思議な力に次第に引き込まれていくY子。

(拝み屋さんは霊感はあるのです。だからと言って、いい人とは限らないのです)

そんなある日、拝み屋はY子に、ある衝撃的な予言をする。それは、愛娘の目が見えなくなるというものだった。

(拝み屋さんの特徴は、とにかく脅しあげることです。低級霊が働いて霊障を起こすこともよくやる手です)事実、長女の視力は落ちていたのだ。この予言を期にY子は、神田に完全に傾倒し、マインドコントロールされていくことになる。

(

衝撃を受け、驚いた時に深層意識にコンタクトします。心が無防備になるからです。「恐怖心」と「拝み屋の指令」をリンクさせます。怖い-->私の言うことを聞けば救ってやる、という単純なものですが、恐怖心の強さが、依存の強さになっていきます。この程度のことは考えてやる程のこともなく一種天才的な人もいるね。詐欺の天才に似てるかな)

このときY子は、厄払いと称して拝み屋に初めて金銭を要求される。払った額は5000円。しかしこれが、この後Y子が支払っていくことになる莫大な金銭の出発点だった。

(これをポータルの形成と言います。信頼関係を作ります。指示を実行しないのは悪いことだという思いこみを作ります。偶然効果があれば、拝み屋のおかげ、効果がなければお前の信心が足りない、と、単純な暗示を繰り返します)

その後も、拝み屋はY子に対して次々と悪い予言を行った。

(こうなったら、徹底的に脅します)その都度、Y子は厄払いをお願いし、それに対し金銭を支払っていく。その額は次第に1万、10万、20万と引き上げられていった。神田に出会って1年。Y子が彼女につぎ込んだ額は、1千万近くに上っていた。

(案外拝み屋さん自身、大まじめに救ってあげたいと思っていたりします。だましてる者も盲信してる場合が多いです。だましてるという感覚がないってのも多いです。)

■奇妙な修行の始まり

拝み屋のもとに通いだした頃、Y子は『安達』という別の女性とその家族を紹介された。彼女は、拝み屋神田のいわば信者であった。そしてY子は、やがてその安達という女性にも翻弄されていくようになる。

(拝み屋はたいてい複数で行動します。根は小心です)

拝み屋たちが参加してとり行われる"お参り"という儀式。その儀式を行うと安達やマネージャーたちの手は、何かの力を得たかのようにガクガクと動き始めた。

(

低級霊の憑依ですね。心霊現象があったとしても、だからそれが正義の印だということではないです。こういうことを繰り返して精神異常になる場合も多いです。テンカンの発作がよく似てますね)

それを見たY子は、なんと彼らのことをうらやましく思い、自分にそんな力がないのをもどかしく思っていたという。

(こうなると説得して非を認めさせるのは難しくなります)

そしてこの頃から、拝み屋たちはY子を仲間に引き入れるようY子に声をかけ、またY子もそれに答えるようになった。Y子は、拝み屋たちのために多額の資金を出資。拝み屋たちとの共同生活を始めた。

(つまりカルトですね)

連日行われる奇妙な修行。2時間正座をさせられたり、あるときは、外食をするために全員がお揃いの白いトレーナーを着て街に繰り出すこともあったという。

(信者が大まじめなので、修行のまねごとをして求心力を作ります。すぐに拝み屋さん自身が挫折します。信者のまじめさが鬱陶しくなるのです)

修行生活を始めてしばらくしたある日、突如拝み屋神田の身に異変が起こった。神の声が聞こえなくなったというのだ。そしてそのまま彼女はこつ然と姿を消した。

(詐欺罪で服役とか刑務所行きとかですね、そんなことがあっても、しばらく修行に行くとか言ったりしますよ。これは単純な持ち逃げですね。男か女を作ってトンズラがよくあるパターン。)

■第二の拝み屋の出現

神田が姿を消し、突然終わりを迎えた拝み屋たちとの修行生活。しかしある時、今度は信者であった安達が拝み屋のように神の声が聞こえると言い出したのだ。

(だから、拝み屋は、憑依してる霊に操られているんです。この場合は霊がまだ飽きずに憑依を繰り返したわけですね)拝み屋神田の失踪で心のよりどころをなくしていたY子は、安達の言葉を信じ込んでしまった。

そして安達はY子に対し、『博打によって金を使い、その金についた悪い厄を払う』という衝撃の予言を行った。

(金を使うことで悪因縁を落とす、てのは、とある新興宗教で言い古した言葉。予言でもなんでもないよ。拝み屋さんは、よく他の騙しの手口のマネもやりますな。)安達の予言によって、マカオへカジノ旅行に出かけることになったY子。最初は、500万円もの金を持っていき、そしてそのすべてを失った。安達がいうには、お神さんがそのお金を捨てさせたという。Y子は、その言葉を信じ、安達のマカオへの博打旅行の費用を支払い続けた。その額は1千万、2千万とエスカレートの一途をたどった。

(まあ、本人が博打にのめりこんでスッたのを全て拝み屋のせいにするのも酷でしょうな)

そして平成2年。Y子の貯金はついに底をつき、それでもお金を捻出するために、自宅を売却。生命保険も解約し、金になるものは全て質屋に入れた。それでもお金は足りず、ヤミ金融を始め、様々なところから借金も重ねたと言う。拝み屋と出会って5年。Y子の借金は1億円を超えていた…。

■長女への裏切り

拝み屋との生活で完全に自分を見失っていたY子。1億円以上の莫大な借金を抱えていたこの頃、愛娘が芸能界にデビューした。Y子はこの時、とんでもない行動に出る。

それは、愛娘のデビュー契約金、1年分の給料。さらに事務所から1千万円もの借金をし、これらのお金を全て生活費、自らの借金の返済、そして安達の博打の費用として使ってしまったのだった。

(今回の件では、拝み屋さんがお金にしか興味がなかったのが幸いでしたね。)

■ヘアヌード写真集出版

娘のお金にまで手をつけてしまったY子。それでも借金は返済できなかった。そして、彼女は借金返済のため、そして拝み屋との生活のため、覚悟を決めヘアヌード写真集まで出版した。しかし、こうして稼いだ2千万円というお金もまた全て拝み屋の博打のために消えていったのだった。

(Y子にかなりの生活力があったので事件が大きく見えますが、同じパターンの事はいくらでもあるわけですよ)

■最後の仕打ち

平成5年、Y子は安達のお膳立てにより、都心にダイエット教室をオープンさせる。この仕事に全力で取り組もうとしていたY子。しかしそんな彼女をあざ笑うかのように、安達が突如姿をくらました。ヘアヌード゙写真集による収入、ダイエット教室の入会金など、Y子の手元にあった全てのお金を持ち去ったのだ。

(もう金をとれないと踏んだんでしょうね)

独り置き去りにされたY子。しかしこのことが、13年間に及ぶマインドコントロールを解く貴重な時間をY子にもたらした。

そして一ヶ月後、安達から新たにお金を融通してくれるよう催促の電話がかかってきた。それをY子は、強い怒りとともに断ったのだ。

(こう言うと、正気になったように聞こえますが、つまり、お金が無かったんでしょう。)それ以来、安達から連絡が来ることはなくなった。

こうして拝み屋との関係を断ち切ったかに思われたY子。しかし、まだ彼女の兄がY子のマネージャーとしてY子のもとに残り"ヒモ"のように彼女のもとにつきまとい続けた。

(ストックホルム症候群てことですね。加害者であることがわかっていても、親近感を持つというのは。自分をだました奴にもいいところがある、と勝手に思いこんで、自分の失敗を合理化して、自分を傷つけないよう守ります。)

■長女の家出

ちょうどその頃、これまで拝み屋に傾倒し、家族をないがしろにしてきたそのツケが一気に回ってくる事態がY子を襲う。

最愛の二人の子供が家を出て行ったのだ。平成7年の寒い冬の日、18歳になった長女は家を出て行った。そして続けざまに息子も静かに姿を消した。

(そりゃ自活できるようになれば、こんなところ出ていきますよね)

子供がいなくなり、Y子はただひたすら働いてお金を返すだけの機械的な生活を送っていた。ただひたすら歌を歌い続けることが彼女の生きる支えであった。

(ここらへんが、Y子さんの強さで、生活力はあるのです。歌に救われ支えられたのかな。マジでいい話です。)

全てを失いどん底にいたY子に、光明が訪れる。それは、平成12年8月、現在の夫、Tさんとの出会いであった。彼の存在が、Y子を勇気づけ、Y子のもとに居座っていた安達の兄も、Y子の前から姿を消した。それは、13年にも渡って、4億円もの大金を食いつぶされた彼女が、その元凶である拝み屋から解放された瞬間だった。

(ちなみに長女の目はとっくに治ってます。霊障であったと思われます。呪いには刑事罰はないからね。)

そして翌年、Y子は芸能生活30周年のパーティーで彼との結婚を発表。そこには、Y子の結婚を心から喜ぶ息子と長女の姿もあった。

(ホントの美談かどうかはわからんね)

拝み屋によって、借金を抱え、家を失い、家庭崩壊、最愛の子供たちの家出など地獄の限りを見たY子。しかし今、最愛の夫を得て、新たな人生を歩んでいる。

(金額が大きいからドラマチックですが、こんな話、どこにでも有るんじゃないですか)

とあるサイトからの引用に青字で注釈しました

ところで、このY子さん、またテレビに復活してますよ

堂々とした芸能人ぶりで、圧倒されます

なんというか、気がつきさえすればやり直しはできますからね、絶対にあきらめないでください

.jpg)

.JPG)