BS11の番組が放送されて、もうネタバレにならないので、ちょっと補足させていただきます

テレビでは時間が限られて、ご紹介しきれませんでした

徳川吉宗の政治の特徴といったら、「質素倹約」が一番先に思い浮かぶのですが、実は、それだけで紀州藩と幕府の財政難を建て直したのではありません

「新田開発」

現在の海南市野上の井沢弥惣兵衛(いざわやそべえ)による灌漑や新田開発で米の収穫が飛躍的に増えたのです

井沢弥惣兵衛は、将軍吉宗に呼ばれて関東に行ってからの方が有名で、数多くの実績を残しています

「人材登用」

足高の制(あしだかのせい)、今でいう能力給です

当時は家の格式によって給与である石高が決まっていたのですが、役職によって格式にとらわれずに給与を増額しました

大岡越前守も、その一人です

「官僚制度の整備」

これは、本当にあまり知る人がいません

実は、これこそが、吉宗の時に劇的に変わって、まさに歴史的功績といってもいいことだと思います

徳川家康が戦国時代を終わらせたわけですが、そのころの古文書は数が少なく貴重なものです

それが、吉宗の時代になって、文書の量が、ざっと十倍に増えたのです

長保寺の住職の日記の量で、それがわかります

行政記録を事細かに文書で残すようになりました

吉宗の次の将軍家重は世襲で継いだのですが、世襲と官僚制の整備がセットになって、江戸時代の長期にわたる安定をもたらしたのです

それと、これも時間の都合でカットされ、ご紹介できなかったのですが

「文化の継承」です

長保寺はもともと長保時代に一条天皇によって創建されました(1000)

本堂、塔、大門と国宝として残されているのですが、紀州徳川家は、この長保寺を、そのままの姿で受けついで菩提寺に定めました

あたりまえのことのように思われるかもしれませんが、やろうと思えば、日光東照宮のように自前で造営することも出来たのです

あるいは、世界史を見渡せば、更地にして作り直すなどということは珍しくもありません

それを、すでにある伽藍をそのままの姿で受け継いだのです

実際、参拝されて、そう思ってご覧になれば気がつくかもしれませんが、長保寺が徳川家の寺である痕跡がありません

一条天皇が創建した寺であることを最大限に尊重しているのです

また、徳川家は江戸時代を通じて、幕府の将軍は征夷大将軍であって、天皇によって任命されるものであるという立場を変えませんでした

これも、諸外国であれば、天皇制を廃止して、自ら最高権力者になるでしょう

日本の歴史と文化の一貫性は、実はこのことによってもたらされたのです

2014/08/16

2013/11/19

VILLA DEL SOL

VILLA DEL SOL(太陽の館)

徳川頼貞によって命名された洋館です

現在ホテルになっていて、先日、宿泊してきました

玄関の上のステンドグラス

南龍公の馬印の三鍬形紋がデザインされています

元々は、南葵文庫として明治時代に紀州徳川家によって建てられた私設図書館でした

明治6年に江戸城本丸が炎上し、明治天皇が焼け出されてしまった時に、当時紀州徳川家の上屋敷であった赤坂邸(現在東宮御所のある赤坂迎賓館一帯)を天皇家に献上し仮御所とし、紀州家は麻布飯倉に引越しました

その飯倉に徳川頼倫によって建てられた西洋式図書館が南葵文庫(明治32年)です

大正12年関東大震災で東京帝国大学図書館が壊滅的被害を受けた時に、復興のために南葵文庫の蔵書は全て寄贈され、大正13年に南葵文庫は閉鎖されました

南葵文庫の裏手にあった一畳敷の茶室は、現在、三鷹の国際基督教大学に「高風居」として移築されて残っています

南葵文庫の建物の一部は、当時の紀州徳川家の大磯の別邸に移築され、その時に徳川頼貞によってVILLA DEL SOLと命名され別邸とされました

その後、この別邸は野村徳七(旧野村財閥、現在の野村證券の始まり)の手に移りましたが、昭和50年に老朽化が進み、取り壊されるところを、熱海の温泉旅館「蓬莱」の古谷女将によって、大変な努力の末に昭和62年に旅館の別館として移築復元されました

復元の前と、復元竣工の時に、女将さんを中心に再建にかかわった方たちで長保寺をご参拝いただきました

高級ホテルとして営業を継続し、去年には国の「登録有形文化財」に指定されましたが、現在、星野リゾートグループになり、改めて利用継続されていて、皆様もご宿泊いただけます

入り口の外観

創建当時の雰囲気を残したロビー

食器にも三鍬形紋(大倉陶園製)

すぐ近くに1300年前に発見された、熱海の源泉があります

2013/01/24

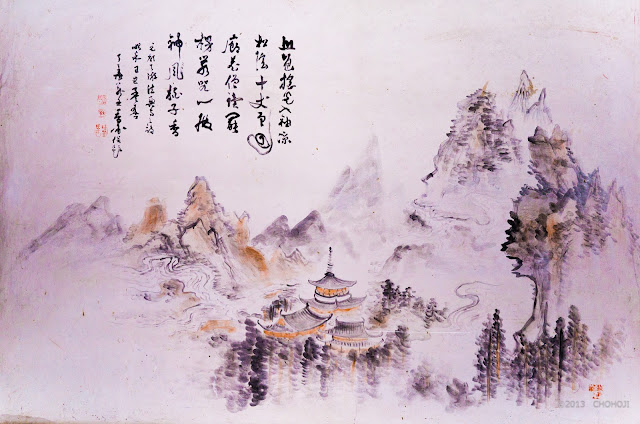

旅の画家

昭和初期に、長保寺に逗留していた禾圃(かほ)という画家が描いた絵です

リュック一つかついでやってきて、言葉は悪いですが、居候して、宿賃の代わりに絵を描く生活です

この絵は昭和己巳で、昭和四年ですかねぇ

旅の画家、ですね

のんびりした時代です

2012/11/11

一条天皇の勅願寺

=豆知識=

長保寺は、紀州徳川家の菩提寺ですが、徳川家がつくったお寺ではありません

長保二年(1000)にできたから、その年号をいただいて、寺の名前にしています

長保という年号をくださったのは、その時の天皇である一条天皇です

一条天皇のお后である定子皇后のお付きの女官が「枕草子」を書いた清少納言、彰子皇后のお付きの女官が「源氏物語」を書いた紫式部です

本堂(国宝)、多宝塔(国宝)、大門(国宝)、鎮守堂(重文)といった主要なお堂が完全にできあがっている寺を、紀州徳川家がご自分の菩提寺として定めました

長保という年号をくださったのは、その時の天皇である一条天皇です

一条天皇のお后である定子皇后のお付きの女官が「枕草子」を書いた清少納言、彰子皇后のお付きの女官が「源氏物語」を書いた紫式部です

本堂(国宝)、多宝塔(国宝)、大門(国宝)、鎮守堂(重文)といった主要なお堂が完全にできあがっている寺を、紀州徳川家がご自分の菩提寺として定めました

2012/11/03

2012/08/25

国宝大門 仁王

阿形

吽(うん)形

大門は嘉慶2(1388)年建立です

仁王像はそれより古く、弘安9(1286)年です

記録から見ると、これより古い仁王像は、国宝の東大寺南大門の仁王(1208)など3組しかありません

残念ながら、長保寺の場合は、年号が像本体に墨書されているのが確認されていないので、県指定止まりになっています

墨書が見つかれば、国指定の審議が必要になると思います

長保寺木造金剛力士立像像内納入文書断簡

2012/08/24

過去の国宝修理の資料

大変に貴重な資料です

国や設計管理事務所には、膨大な量のこういった資料がありますので、古いものを探し出すのは容易ではありません

古いものは、ほとんどの場合、すでに失われてしまっていることが多いのです

県や市レベルになると、整理された保存そのものが行われていません

現場の細かな記録などを含めて、所有者が、まず責任をもって資料を保存する必要があります

2012/08/09

2012/08/05

2012/05/17

和歌山城天守閣の設計図面

長保寺に寄進されている非常に貴重な資料のうちの一つがやっと公開されました

和歌山城天守閣の設計図面です

存在そのものは知られていましたが、内容の仔細な検討がなされていませんでした

松岡利郎さんは、もう3年くらい前だったと思いますけれど、お尋ねくださり、資料をご自身でデジカメに撮り、ほんの数ページの論文のために、渾身のご研究をしてくださいました

資料そのものも貴重ですが、公開された論文も極めて貴重なものです

ここに、記して、感謝のしるしといたします

ありがとうございました

再建和歌山城天守の建築構成 松岡利郎

和歌山城郭研究第11号掲載 2012/04/01

リンクはこのページからもたどれます

頼貞隨想

和歌山城天守閣の設計図面です

存在そのものは知られていましたが、内容の仔細な検討がなされていませんでした

松岡利郎さんは、もう3年くらい前だったと思いますけれど、お尋ねくださり、資料をご自身でデジカメに撮り、ほんの数ページの論文のために、渾身のご研究をしてくださいました

資料そのものも貴重ですが、公開された論文も極めて貴重なものです

ここに、記して、感謝のしるしといたします

ありがとうございました

再建和歌山城天守の建築構成 松岡利郎

和歌山城郭研究第11号掲載 2012/04/01

リンクはこのページからもたどれます

頼貞隨想

和歌山城の記述があります

私は東京目黒の邸で城楼炎上を聞いて暗然とした。戦後高垣和歌山市長等心ある人々によって城楼再建の計画があることを聞かされて大いによろこんだものの、私の今の境遇ではどうともできないのが何よりも悲しかった。しかし何んとか協力する術がないものかと、いろいろ思案したあげく、先祖代々の菩提所、和歌山県海草郡下津町の長保寺に寺内山林から伐りだした多量の戦時献木が未進のままに積まれているのを知り、これに不足分を伐りたして、城楼再建の用材にしたらと思いつき、早速市県に寄附を申し込んだ、これが私のなしうるせめてもの心づくしであった。

2012/04/19

花の寺の由来

今、長保寺は「花の寺」ということを皆様にご案内しておりますが、これは思いつきとか作った話とかでなく、もともとの由来がある話です。

吉宗の時代の頃に描かれたとされている「長保寺絵図面」に牡丹栽培の様子が描かれています。

吉宗の時代の頃に描かれたとされている「長保寺絵図面」に牡丹栽培の様子が描かれています。

牡丹畑の様子

牡丹は江戸時代から栽培が盛んで、おそらくは藩主の好みの贅沢で豪華な花ということで、境内の畑で栽培されていたようです。

普通の作物が栽培されていた様子はなく、牡丹だけが栽培されていたようです。

それぞれの藩主には好みの花があったようです

牡丹孔雀図 一幅

絹本著色

縦133.2 横56.3

江戸後期

長保寺に伝来し徳川治宝自筆と伝えられる資料である。細密で濃艶な彩色によ

り、岩の周りの孔雀と牡丹の花を描く。

和歌山県立博物館「八代将軍吉宗と紀州徳川家」より

絹本著色

縦133.2 横56.3

江戸後期

長保寺に伝来し徳川治宝自筆と伝えられる資料である。細密で濃艶な彩色によ

り、岩の周りの孔雀と牡丹の花を描く。

和歌山県立博物館「八代将軍吉宗と紀州徳川家」より

2012/04/18

受付屋根の切褄(きりつま)

二つの屋根を比べてみると・・・

屋根の端の部分(切褄)の瓦が下向きに葺いてあります

普通はやらないです

懸魚(げぎょ、下に向けて垂れ下がっている飾り)も似せてあります

実は、上の写真は長保寺の受付

下の写真は、奈良の海龍王寺の西金堂(天平3年(731)重文)の屋根です

長保寺の受付は、海龍王寺の重文西金堂の屋根を参考に作られたのです

いえいえ、パクリではありません

海龍王寺と長保寺には深い縁があるのです

長保寺に伝わる、「隅寺心経」は、この海龍王寺で書写されたのです

海龍王寺を、別名、隅寺(すみでら、天平時代には奈良の都の隅にあったから)というのです

その隅寺で書写されたから「隅寺心経」

古い縁のあることを示すために、屋根の葺き方の仕様を取り入れたのです

長保寺 心経 紙本墨書 縦26.0 横42.2 天平時代(8世紀) 長保寺蔵

くわしい心経の説明はこちら 図解 般若心経

2012/03/25

地蔵菩薩立像

木像地蔵菩薩立像 江戸初期

紀州徳川家初代藩主頼宣(よりのぶ)によって奉納された地蔵菩薩です

頼宣は特に、南龍公と呼ばれているのをご存じの方も多いと思います

この像は、南龍公が亡くなったお子さんの菩提を祈る為に造った像です

特に秘仏ではありませんが、紀州徳川家の藩主ご家族様だけが礼拝供養してきた仏像です

南龍公には、6人のお子さんがありました

長男は、2代藩主、光貞(みつさだ)

茶々姫

松姫

修理 早世

萬姫 早世

頼純(よりずみ)西条徳川家初代藩主

6人のお子さんのうち、お二人が早世されています

歴代藩主の過去帳を見ると、必ず、お子さんを亡くされています

近代医学が普及するまでは、身分や富貴に関係なく、子供が亡くなっていったのです

大名も、百姓もないのです

大名家では、跡継ぎがなければ、藩が取りつぶされてしまいます

まして、徳川家がなくなれば、戦国時代に後戻りしかねません

子供が無事生まれるように、健やかに育つように、願う気持ちは、人一倍強かったでしょう

紀州徳川家の、強い祈りが込められた地蔵菩薩だといえるかもしれませんね

2012/03/16

御霊屋の金華鬘

長保寺の御霊屋(おたまや)には、本堂とは意匠の違う金華鬘があります

瓔珞の五色宝玉の組み合わせが若干ちがいますが

真ん中に入っている「長保寺」の文字の上の紋が

三葉葵です

本堂は

輪宝(りんぽう)です

細かな違いですが、御霊屋は紀州徳川家の位牌だけをお祀りしておりますので紀州徳川の家紋の三葉葵、本堂は仏殿ですから仏を表す輪宝と、使い分けられてます

2012/03/15

金華鬘の由来

戸帳(とばり) 中央部の布製衝立

平安時代、宮中の日常生活で使われていました

元三大師画像 長保寺 江戸後期

紐で結んでたくし上げます

御簾(みす)と戸帳は、必ずセットで使います

これ、知らん人多し

ですから、糸華鬘や金華鬘は、下の写真のように、御簾、戸帳とあって、そこで使うのが本来です

糸華鬘(いとけまん) 長保寺御霊殿

その紐が、仏前で装飾的に使われるようになりました

華の飾りという解釈が多いのですが、飾り結びは、広く宮中、大奥で行われていましたから、「華のような飾り結び」でいいと思います

(インドでは花を紐でつなげた、とか、見てきたようなことを言う人がいますが、あれは首飾りで、部屋の間仕切りは見たこと無いです)

金華鬘(かねけまん) 長保寺本堂

中央部に紐が装飾的に描かれていますね

古式を踏襲した意匠です

奈良時代には、すでにこの形まで進化していました

この華鬘だけ見てたら、なんで紐なのかわからんです

右の梵字は多宝如来、左の梵字は釈迦如来

下に五色宝玉の瓔珞

改めてご覧になると、また違った感興が沸くと思います

2012/03/12

ロジスティック曲線

カンブリア紀に、生物の弱肉強食が始まり、弱い者は食われぬよう、強い者はより強くなろうとし、多様性と試行錯誤が爆発的に始まって、現在に至っています

そして今、日本など先進国には、「文明の行き詰まり」とでもいう閉塞感があります

神戸市須磨水族館で

マネーゲームは吹っ飛んだ

原発依存は欲呆けだったのか

戦争はリモコンとミサイルとゲリラてか

人件費が十分の一の国でなんでも作れば、日本で働く場所はなくなる理屈

日本じゃ毎年3万人自殺してるんだし、数だけ比べたら騒ぐこともないのか

批判だけして選択肢を示さないのを、モンクタレというと教わったぞ

日本人は、明治維新からずっと「西洋に追いつき追い越せ」でやってきたし、大成功したのですが、終わりがきたようです

中庭の池

江戸時代そのままの風情を残している

ここからは、引用です

世界のエネルギー消費量の変化を見ると、産業革命以降増え続け、20世紀後半にはその曲線が垂直に近い勢いで急上昇し、エネルギーを食いつぶした。ロジスティック曲線でいうと、人類は今まさにステージ2(大爆発期)の最後のところからステージ3に至る曲がり角にいるんです。

でも次のステージ3に対応する生き方や価値観はまだ見つかっていない。少なくとも皆が共有できるものはない。それでいろんな混迷があり、見晴らしのない状態が続いているんですね。

ロジスティック曲線でいえば、すでにリアルな限界に達しているのに成長を続けようとすると、情報の力で「フィクショナルなマーケット」をつくるしかなくなる。しかしそうした虚構の成長も、結局はリアリティの限界にぶつかって破綻したという

ステージ2が終わりに差しかかっているのに、人間はまだ成長段階を引き延ばそうとし、フィクショナルな時代を続けている。そして若者たちは、フィクションの中で生きながら強くリアリティに飢えている。今はそんな状況なんだと思います。

結論だけ言えば、アート、愛、友情だと思います。非常に贅沢な欲望でありながら資源を大量消費しないし環境も破壊しない。見田宗介

「人間はようやく地上に〝天国〟を実現する段階に達した感じがします」より引用

(このリンクの先は、ややふざけた画像がありますのでご注意ください。内容はいたってまともです。)

2012/03/07

泉水

中庭にある泉水です

江戸時代後期に現在の形に造られました

お約束通りの造りに、紀州の風物が取り入れられたものになっています

奥の水落ちが那智の滝

岩を柱状に並べて立てたのが、串本の橋杭岩

使われている石から、現在の作庭は長保寺第12世住職の堯謙であろうと思われます

堯謙さんの墓石に似たような石が使われています

おそらく、上池の開削工事の時に出た石を泉水と墓石に使ったのだと思います

阿耨院大僧都堯謙

天保の飢饉の時に溜め池を開削し(現在の上池)、近在では餓死者が出ませんでした

今でも、感謝の法要が連綿と続けられています

阿耨院(あのくいん)堯謙(ぎょうけん)

堯謙とは長保寺住職第12世大僧都堯謙である。

宝暦3年(1763)播州明石に生まれ、幼少の頃、兵庫港の能福寺に入り出家、得度をした。 その後、比叡山に登り、修学、精励し、同山の遺教院の住職となった。学識深く、徳望高い人として尊敬を集めた。

文政6年(1823)長保寺へ移住し、地域の為に力を注いだ。

とりわけ、天保3年(1832)から8年には毎年のように干ばつ、降雨、暴風雨などによる凶作がうち続き大飢饉となった。農民の生活は悲惨きわまりないものであった。そこで堯謙は干ばつや飢饉にあえぐ農民を救うべく長保寺池の造営工事を起こした。農民を人夫として使役し、賃金を支払って生活を安定させ、また東光寺池も改削して、農民の苦境を救った。天保11年(1840)退隠して阿耨院(あのくいん)と称した。

老年になり、般若心経八万四千巻を書写する願を立て、以来死に至るまで日夜書写に励み、これを広く人々に施したという。ここ近在には堯謙の手になる般若心経がかなり多く残されている。また長保寺池畔には天保13年9月(1842)堯謙が謹書した般若心経の石碑が建てられている。

弘化2年(1845)5月2日、82歳にて没す。毎年、命日の5月2日には、上地区の関係者が長保寺に集まり読経、供養、墓参をして堯謙の偉業を偲び、後世に伝えている。

堯謙とは長保寺住職第12世大僧都堯謙である。

宝暦3年(1763)播州明石に生まれ、幼少の頃、兵庫港の能福寺に入り出家、得度をした。 その後、比叡山に登り、修学、精励し、同山の遺教院の住職となった。学識深く、徳望高い人として尊敬を集めた。

文政6年(1823)長保寺へ移住し、地域の為に力を注いだ。

とりわけ、天保3年(1832)から8年には毎年のように干ばつ、降雨、暴風雨などによる凶作がうち続き大飢饉となった。農民の生活は悲惨きわまりないものであった。そこで堯謙は干ばつや飢饉にあえぐ農民を救うべく長保寺池の造営工事を起こした。農民を人夫として使役し、賃金を支払って生活を安定させ、また東光寺池も改削して、農民の苦境を救った。天保11年(1840)退隠して阿耨院(あのくいん)と称した。

老年になり、般若心経八万四千巻を書写する願を立て、以来死に至るまで日夜書写に励み、これを広く人々に施したという。ここ近在には堯謙の手になる般若心経がかなり多く残されている。また長保寺池畔には天保13年9月(1842)堯謙が謹書した般若心経の石碑が建てられている。

弘化2年(1845)5月2日、82歳にて没す。毎年、命日の5月2日には、上地区の関係者が長保寺に集まり読経、供養、墓参をして堯謙の偉業を偲び、後世に伝えている。

(浜中村史)

2012/03/05

尊形金剛界曼荼羅図

金剛界と胎蔵がそろうと、両界曼荼羅といいます

金剛界曼荼羅が唯識系(南インド)の仏教哲学が大成されたもので、胎蔵曼荼羅が空観系(北インド)の仏教哲学が大成されたものです

現在は、両界曼荼羅をワンセットとしていますが、もともとは別系統のものです

いっしょにしたのは、空海です

ですから、密教を集大成したのは空海である、ともいえます

僕は、チベット仏教はあまりに観念的になりすぎて、現実離れした宗教になって、中国共産党に国を奪われるようなことになったのだと考えています

大陸では、お花畑の中の平和は許されないのでしょう

現在では、復活しつつありますが、予断を許しませんね

弾圧がありますから、かえって、信仰心がつよくなるのかもしれません

インド、中国では、両界曼荼羅は失われてしまって、存在しません

インド、中国、日本と東に向かって進んできました

そして、インド、中国で仏教が失われてしまいます

これを、仏教東漸といいます

理屈では、これからアメリカへ渡り、ヨーロッパに進むことになってます

尊形金剛界曼荼羅図

絹本著色 縦104.0 横90.5

江戸中期(天明3(1783)年)

江戸中期(天明3(1783)年)

通形の両界曼荼羅図で、長保寺第7世徳因(天明8年(1788)まで在職)が、長保寺の什物として京都の仏画師に描かせたもので、天明3年の箱書がある。

2012/03/03

檜扇

江戸後期の檜扇です

御所人形と一具のものです

檜の薄板に岩絵の具で極彩色の絵を描いています

紐は、絹糸に草木染め

かなり色あせしていますが絹の艶は消えていません

それがまた風合いとなっています

お人形を出すときに、いっしょに飾られたようです

日常生活で実用品として使われた様子はありません

こういうものは、藩主の奥様(御簾中様、ごれんちゅうさま)、側室(御部屋様、おへやさま)、あるいは、老女(字のまんま年寄りという意味ではありません、大奥の役職名です)や、お付きの奥女中様の所持品だったものが、「形見分け」という形で長保寺に寄進されました

奥様、側室、というと、今風には2号、3号と考えがちですが、違うんです

御簾中様は、京都の宮様からお輿入れします

江戸の紀州藩邸の大奥に入り、子供は作りません

皇室と徳川家の結縁のための政略結婚といえば、そういうことになります

子供を作らなかったのは、もし、間に子供が生まれたら、大変な権力を持つことになるから、それを避けるためでしょう

身分社会を維持するため、凍り付くような家庭生活を送っていたと思いますね

お墓は長保寺の山内に建てられています

御部屋様は藩主のお子さんを生んだ方です

御部屋様は藩主のお子さんを生んだ方です

生まなければ、単なるお手つきということでしょう

奥女中様(上級武士の娘や、町医者の娘など、多彩です)には、ある種、チャンスが平等にあったともいえます

で、紀州徳川の藩主は全員、御部屋様のお子さんです

御部屋様は、藩主が亡くなる前に、自分が亡くなれば、丁重に弔ってもらえますが、自分の子である藩主が先に亡くなったりすると、里に返される場合もありました

徳川家は、男系社会だったということですね

御部屋様のお墓は、長保寺の山内ではなく、山裾にあります

藩主の母上であっても、身分違い、という扱いをうけました

ひどいじゃないか・・・ああ・・・はい、聞こえてますよ

ひどいじゃないか・・・ああ・・・はい、聞こえてますよ

なぜ、このような仕組みかといえば

絶対確実に子供を残すためです

徳川家は、子供が絶えてしまえば、滅亡です

滅亡してしまうと、戦乱の世に後戻りします

戦国時代、親子、親族も殺しあったのです

それよりも、大奥を維持するほうが、なんぼかまし、ということだったのでしょう

2012/03/02

御所人形

江戸時代後期、おそらく文化文政期の御所人形です

関節が動くよう、精巧に作り込まれています

ですから、坐らせたり、立たせたりできます

江戸も後期になると、大名家に限らず、実に多彩な工芸品が作られるようになってきました

下の右側の着物は、根来流染といわれる、インク流しのような手法で染められています

紀州徳川家の大奥では、江戸も後期になると、平安時代の宮中のような雅な生活になっていきます

これは、代々、奥様を宮家からお輿入れいただいていたので、当然のなりゆきでした

実質的には、徳川家は、将軍家ともども、宮家のご親戚ですから、生活は宮家と似てきます

上流武士階級が、上流貴族となっていくのです

それが、徳川家が武士であることから徐々に乖離し、時代の変化に対応することを忘れさせて、明治維新につながった、一要素であろうと思いますね

登録:

投稿 (Atom)

仏道を歩む 多神世界をどう生きるか 動画要約

多神教の世界 : 演者は、すべての人を一つの宗教に改宗させようとするのではなく、多様な宗教や無神論者が共存する多神教の世界でどのように生きるかに焦点を当てるべきです。 仏教とキリスト教 : キリスト教のような「啓示宗教」とは対照的に、仏教は個人的な実践と理解を通じて自身の苦しみを...

-

長保寺国宝本堂 お寺とか神社にお参りに行って、お堂の前で拝む時のコツです 先ず 微笑んで 自分を信じて 最高の自分になると決意してください (リラックスして、呼吸に意識を集中します) 次に そのお堂の、本尊様の名前を呼んでください 南無観世音菩...

-

正月に神社に初詣に行き、盆には寺に墓参り、クリスマスにはツリーを飾る 日本社会では、ごく普通のことですけれど、これは、無宗教などではなく、仏教的な世界観が土台にあるからできることです まあ、無宗教なら寺社参りなどしませんから いまさら、世界中に仏教徒になれとは申...

-

奈良の老舗の瓦会社が、去年の11月に倒産していました 瓦宇工業所:老舗瓦業者が破産 負債1.5億円 重文修復の実績 /奈良 http://mainichi.jp/area/nara/news/20141120ddlk29020534000c.html 先代の社長は人間...